建物の価格が安い築古戸建をリフォームして、賃貸経営を行う「築古(ちくふる)戸建投資」をする人が増えてきました。

日本の不動産市場は「新築神話」といわれるように、築年数が新しい物件に対する需要が高いとされていましたが、なぜ今築古戸建への投資が高まっているのでしょうか?

今回は、築古戸建が近年注目される理由を解説していきます。また、投資を始める前に知っておいて欲しい注意点も合わせて解説していくので築古戸建投資を検討している方はぜひご覧ください。

- 築古戸建投資が注目される理由

- 築古戸建投資の注意点

目次

築古戸建投資が近年注目される理由

新築神話といわれていた日本でなぜ築古戸建が注目されているのか、その理由について説明していきます。

空き家対策による築古戸建の売却増加

核家族化や都心部への人口流出などにより管理不十分な空き家が増加し、近隣住民の安全面や衛生面で大きな影響を及ぼすようになったことを受け、2015年「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。

この法律により、所有者の管理の手間やコストが増加しました。その理由は2つあります。

①行政から所有者に空き家の管理の指導が入る

「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、自治体が空き家に立ち入り調査等を実施し、所有者に空き家の管理や活用方法の助言を促すこととなりました。

また調査の結果、倒壊などの恐れがある「特定空家等」に指定され、それでも改善しなかった場合は、命令・行政代執行となり、費用は所有者負担になります。

②「特定空家等」に指定されると固定資産税が6倍になる

また、「特定空家等」に指定されると、固定資産税の住宅用地特例の対象外となります。つまり、住宅用地特例により1/6になっていた固定資産税が元の金額に戻るため、支払う固定資産税がこれまでの6倍になってしまうのです。

このように、管理の手間を省くことを目的として不動産の売却を検討する人が増え、結果として古い戸建が市場に上がる可能性が高くなりました。

空き家バンクによる築古戸建取引の増加

空き家バンクは自治体の空き家の活用政策の一つで、空き家の情報を提供し、所有者と物件を探している人の仲介をすることを目的とするものです。

物件を探している人は、登録された空き家の情報をもとに所有者と直接交渉して契約をする仕組みです。売主と直接交渉のため、物件の状態を購入希望者の責任において確認しなければなりません。

不安な方はプロによる診断を行うなどの手間や費用が発生しますが、自治体の空き家バンクは空き家の有効活用そのものが目的のため、民間の不動産会社を経由するより仲介費用が抑えられ安く購入できる可能性があります。

国土交通省の支援のもと、全国の空き家や空き地を検索できる全国版の空き家・空き地バンクも運営されています。全国版の空き家バンクは不動産事業者に運営を委託しており、運営業者のサポートも受ける事ができます。

このような、行政による空き家の有効活用のための、所有者と不動産購入希望者の仲介サポートにより、不動産取引の活性化が期待されています。

中古物件を希望する顧客の増加

一方で、築古戸建の借家ニーズはあるのでしょうか?

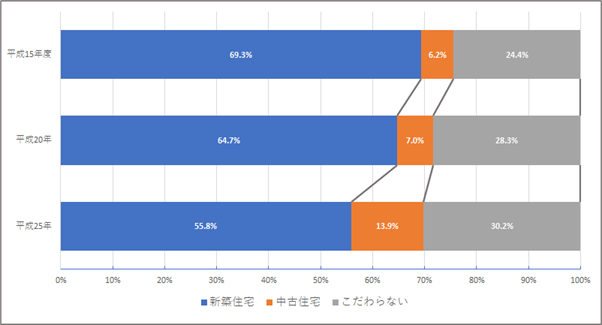

国土交通省の平成30年度住宅経済関連データをもとに、現在借家を利用している世帯の住み替え先について、「新築希望」「中古希望」「こだわらない」世帯それぞれの割合をグラフにしました。

出典:国土交通省 平成30年度 住宅経済関連データ<住宅設備の現状>3.住宅に対する国民の意識(7)今後の居住形態及び住み替え方法

平成15年では新築の戸建を求める世帯が多かったものの、年を追うごとに中古物件を希望する世帯や新築にこだわらない世帯が増えています。特に平成20年から平成25年の5年間で、中古物件を希望する世帯が約2倍に増えています。

中古物件を希望する世帯や新築にこだわらない世帯は、その希望理由として住宅費を抑えられることに魅力を感じていると回答しています。

築古戸建での賃貸は、一般的に築浅物件での賃貸より安い賃料が設定されることになりますので、こういった顧客ニーズに応えられると考えられます。

築古戸建投資の注意点

築古戸建は行政の政策や顧客ニーズの変化により需要が高まっています。しかし、流行りというだけで投資をしてしまうと後から「思ったより利益がでなかった」なんてことも考えられます。

ここからは築古戸建て投資を始めるうえで注意しなければいけないことについて解説していきます。

減価償却費を計上できる期間が短い

一般的に不動産所得を計上する場合、建物の購入費を複数年にわたり費用として計上することができます。計上できる期間や金額は法律で決まっており、期間を法定耐用年数、金額を減価償却費と言います。

減価償却費は、法律で決められた耐用年数までしか計上することはできません。ただし、中古で購入し事業に使用した場合は、法定耐用年数ではなく、使用可能期間を「簡便法」という方法で見積もることができます。

木造戸建の場合の法定耐用年数は22年ですが、簡便法では次のように耐用年数を求めます。

その法定耐用年数の20%に相当する年数

その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に、経過年数の20%に相当する年数を加えた年数(算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て。その年数が2年に満たない場合には2年とする)

例えば、築40年の築古戸建の場合、法定耐用年数の22年を過ぎていますので、法定耐用年数の20%にあたる4年間だけ減価償却費を計上することができます。

この4年間を過ぎると減価償却費として経費計上することができず、計上できる費用が減るため、5年目以降は課税所得があがります。

支払う所得税が増える可能性がある反面、家賃収入は変わりませんので、増えた税金分の利益が減ってしまうことになります。

費用計上できる金額が少なく、課税所得が高くなる

不動産事業用に不動産をローンで購入した場合、建物代の利息を費用に計上することができます。

リフォーム代も含めてローンにした場合は、建物代とリフォーム代にかかる利息を費用として計上することができます。

しかし、築古物件の場合は建物自体の購入金額が安いため、支払う利息額が少ない可能性があります。その場合、費用として計上できる額が少なく課税所得が高くなる場合があります。

固定資産税についても同様です。

事業用の不動産は、建物部分の固定資産税も費用として計上することができますが、築年数が長いほど建物に対する固定資産税評価額は安くなるのが一般的です。

これは、経過年数による劣化による補正が行われるためで、同じ設備を持った建物の場合、新築の2割まで下がります。結果として計上できる費用が少なくなり、課税所得が高くなってしまう可能性があります。

家賃収入に比べて修繕費用などが高額になる可能性がある

建物が古いので、築古戸建では家賃を低く設定することが一般的です。それが魅力で入居を決められる方もいらっしゃるでしょう。

一方で、新築や築浅と比べると建物や設備が劣化しており、維持管理費や修繕費用などが高額となることがあるため、利益があまり出ない場合があります。

具体的な例をみていきましょう。

耐震化工事や修繕が必要

例えば、建物の耐震化。

新耐震基準は1981年に制定されたものですので、40年以上前に建てられた築古物件のほとんどが、この基準を満たしていないと思われるため、耐震化工事が必要となります。

また、シロアリ被害によって土台部分の劣化が進んでいる場合や、水道管劣化による水漏れなどの恐れも出てきます。購入した建物に居住者がいなければ、事前に状況を確認して投資計画を立てることができますが、居住者がおり建物の詳細な状態を確認できないこともあります。

購入前の初期費用算出が甘くなってしまうと、いざ購入して修繕をしようと思った時に、予想以上の出費となるリスクが大きくなります。

頻繁に設備の修理や取り換えが発生する可能性がある

また、賃貸経営を行っている間も、設備の修理や取り換え費用が築浅物件より頻繁にかかる可能性があります。収入に対して修繕費などが高額になってしまうと、利益を出すことができずに「負動産」になってしまいます。

不動産事業の収支が赤字になると、銀行から新たな融資を受ける時に非常に厳しい条件になってしまったり、融資を受ける事ができなかったりと、新たな投資先を手に入れる手段が限られてしまいます。

投資をする前にかかるコストについてはしっかり計画を立てる必要があります。

まとめ

築古戸建は行政の空き家対策や、新築にこだわらない顧客層の増加により、近年期待されている市場です。

一方で、流行りにのって気軽に投資してしまうと、想定より利益がでないというリスクもあります。

費用計上できる金額が少ない可能性があること、管理費や修繕費がかかることのリスクも念頭に置き、恒常的に利益を得るための計画をきちんと立てることが重要です。

築古戸建投資は期待されている市場ではありますが、リスクの理解と準備をした上で始めることをおすすめします。

関連記事